introduction

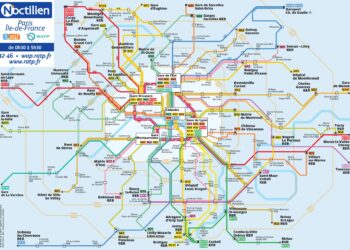

À l’heure où la congestion urbaine et la pollution de l’air sont devenues des préoccupations majeures pour les grandes métropoles, Paris ne fait pas exception à la règle. Au cœur de cette problématique, le covoiturage émerge comme une solution prometteuse, mais il requiert une réévaluation des espaces de circulation. Dans cet article, nous plongeons dans le discours d’un urbaniste et spécialiste des mobilités qui souligne l’urgence d’adapter notre approche des infrastructures urbaines.À travers l’instauration de voies réservées au covoiturage, il met en lumière un besoin impératif de changement de paradigme pour favoriser une mobilité durable et inclusive. Alors que la Capitale s’engage sur cette voie novatrice, découvrons ensemble les enjeux qui entourent cette initiative et les répercussions qu’elle pourrait avoir sur notre manière de nous déplacer.

Les enjeux des voies réservées au covoiturage autour de Paris

Les voies réservées au covoiturage autour de Paris soulèvent des enjeux cruciaux dans la conversion des modes de transport. Elles visent à réduire la congestion routière et à accroître l’attractivité du covoiturage, tout en favorisant la durabilité et en diminuant l’empreinte carbone. Néanmoins, leur mise en place ne va pas sans difficultés.Les automobilistes peuvent percevoir ces voies comme une restriction de leur liberté de circulation, entraînant potentielles tensions et incompréhensions.Par ailleurs,une gestion efficace de ces espaces nécessite une sensibilisation accrue des usagers à l’importance du covoiturage et à ses bénéfices,tant pour l’individu que pour l’ensemble de la collectivité.

Les défis associés à l’intégration des voies réservées vont au-delà des simples aspects logistiques : elles impliquent également un changement de mentalité au sein de la société. Pour accompagner cette mutation, il est essentiel de :

- Mobiliser les acteurs locaux autour d’une vision commune de la mobilité durable.

- Créer des incitations attractives,comme des réductions sur les péages ou des emplacements de stationnement réservés.

- Encourager les plateformes de covoiturage à collaborer avec les collectivités pour optimiser l’utilisation des voies.

Ces éléments sont indispensables pour faire évoluer les mentalités et faciliter l’acceptation de ces nouvelles infrastructures dans le paysage de la mobilité parisienne.

Les perspectives d’un urbaniste sur la mobilité durable

La récente discussion sur l’instauration de voies réservées au covoiturage autour de Paris soulève des questions cruciales sur la nécessité de repenser notre approche de la mobilité urbaine. Selon l’urbaniste interrogé, il est impératif d’adopter un nouveau modèle qui privilégie des alternatives durables aux modes de transport traditionnels. L’intégration de solutions innovantes pourrait transformer notre façon de nous déplacer en ville. parmi les éléments à considérer, on peut noter :

- Réduction des embouteillages : Les voies réservées pourraient diminuer le nombre de véhicules en circulation, favorisant ainsi une meilleure fluidité du trafic.

- Amélioration de la qualité de l’air : En incitant au covoiturage, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre et contribuons à lutter contre la pollution atmosphérique.

- Promotion de l’esprit communautaire : Encourager les trajets partagés peut renforcer le lien social entre les usagers.

pour aller plus loin, cet urbaniste insiste également sur la nécessité d’un cadre législatif adapté et d’une sensibilisation accrue des citoyens. Ce changement de paradigme passera par plusieurs initiatives, notamment :

| Initiatives | Objectifs |

|---|---|

| Création d’applications de covoiturage | Faciliter les mises en relation entre conducteurs et passagers |

| Ateliers de sensibilisation | Éduquer le public sur les avantages de la mobilité durable |

En somme, une réflexion approfondie et collective est nécessaire pour bâtir une métropole plus respectueuse de l’environnement et de ses habitants. Un engagement commun autour de cette vision pourrait non seulement améliorer la qualité de vie à Paris, mais également inspirer d’autres métropoles à suivre cet exemple.

Modifier les comportements : vers une acceptation du covoiturage

Pour favoriser l’acceptation du covoiturage, il est crucial de modifier les comportements des usagers des transports. Cette transition nécessite une sensibilisation collective afin de valoriser les avantages de cette pratique,tant sur le plan économique qu’environnemental. Les campagnes de dialog doivent mettre en avant des messages tels que :

- Réduction des embouteillages

- Diminution des émissions de CO2

- Économie financière pour les usagers

Parallèlement, il est essentiel d’améliorer l’infrastructure dédiée au covoiturage. Cela pourrait passer par la mise en place de voies réservées et de stations spécifiques,rendant l’option plus attractive. L’intégration de services numériques pour faciliter le partage des trajets, tels que des applications mobiles intuitives, jouera également un rôle clé. Voici quelques initiatives à envisager :

| Initiatives à envisager | Objectif |

|---|---|

| Création de voies réservées | accélérer le trajet des covoitureurs |

| Applications de covoiturage | Faciliter la mise en relation |

| Sensibilisation dans les écoles | Former les jeunes à la mobilité durable |

Des solutions concrètes pour améliorer l’efficacité des trajets partagés

Pour optimiser les trajets partagés, plusieurs pistes concrètes peuvent être envisagées. Tout d’abord, développer des infrastructures dédiées comme des voies réservées au covoiturage est essentiel. Ces voies permettraient de réduire le temps de trajet pour les utilisateurs, en favorisant un flux de circulation plus fluide. Ensuite, il serait judicieux d’intégrer des technologies de géolocalisation dans les applications de covoiturage, facilitant ainsi la mise en relation entre conducteurs et passagers en temps réel. Cela pourrait également encourager les citoyens à privilégier les trajets partagés en leur offrant une solution pratique et accessible.

par ailleurs, des initiatives de sensibilisation doivent être mises en place pour promouvoir les avantages environnementaux et économiques du covoiturage. par exemple, des campagnes d’information ciblant les entreprises pourraient inciter les employés à adopter cette option pour leurs déplacements professionnels. voici quelques idées d’actions à envisager :

- Organiser des événements de covoiturage en entreprise

- Offrir des incitations financières pour les utilisateurs réguliers de covoiturage

- Délivrer des certificats ou des récompenses pour ceux qui adoptent ce mode de transport

Limpact environnemental des nouvelles infrastructures de transport

Les nouvelles infrastructures de transport,notamment les voies réservées au covoiturage autour de Paris,visent à réduire l’empreinte carbone tout en améliorant la fluidité du trafic. Ces aménagements sont perçus comme une réponse essentielle aux défis environnementaux contemporains. En optimisant l’utilisation des véhicules et en encourageant le partage des trajets, ils contribuent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Malgré les avantages, les urbanistes soulignent que cette transition nécessite d’impulser un changement de mentalité au sein des usagers et des collectivités.

Pour atteindre des résultats tangibles, il est crucial de considérer également les impacts socio-économiques de ces projets. Les stratégies d’intégration des infrastructures doivent inclure des éléments tels que :

- Accessibilité : S’assurer que les voies de covoiturage soient facilement accessibles pour tous, notamment les zones périphériques.

- Éducation : Promouvoir les bénéfices du covoiturage pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux.

- Partenariats : Collaborer avec des entreprises locales pour soutenir l’usage de ces infrastructures.

Au final, le succès de ces initiatives dépendra d’un engagement collectif et d’un éclairage constant sur leur impact positif sur l’environnement.

Construire lavenir : recommandations pour une politique de covoiturage efficace

Pour maximiser l’impact du covoiturage autour de Paris, plusieurs recommandations clés doivent être prises en compte. D’abord, l’intégration des voies réservées au covoiturage est primordiale. Ces voies doivent être clairement signalées et facilement accessibles pour encourager les automobilistes à choisir cette alternative. De plus, il est essentiel de mettre en place un système de tarification incitative. En proposant des réductions pour les utilisateurs réguliers ou des tarifs dégressifs selon le nombre de passagers, la dynamique de partage peut être fortement favorisée.

Ensuite, l’éducation et la sensibilisation des usagers sur les avantages du covoiturage sont des éléments cruciaux. Les campagnes de communication peuvent prendre diverses formes, notamment :

- Ateliers communautaires sur les bénéfices environnementaux et économiques.

- Sessions d’information dans les entreprises locales pour promouvoir le covoiturage en milieu professionnel.

- partenariats avec les applications mobiles pour faciliter la mise en relation entre conducteurs et passagers.

Enfin, un suivi rigoureux des pratiques de covoiturage doit être établi afin d’ajuster les politiques en fonction des retours des utilisateurs et des évolutions de la circulation autour de la capitale.

The Conclusion

la question des voies réservées au covoiturage autour de Paris ne se limite pas à une simple problématique de circulation. Elle soulève des enjeux stratégiques liés à notre manière de penser la mobilité urbaine et à notre capacité d’adaptation face aux défis contemporains. Comme l’indique l’urbaniste et spécialiste des mobilités, il est impératif de revoir notre paradigme pour favoriser des modes de transport plus durables et collaboratifs. Alors que la métropole parisienne se projette vers un avenir plus respectueux de l’environnement, il devient crucial d’embrasser des solutions innovantes qui pourraient transformer notre expérience quotidienne de la ville. Les voies réservées, loin d’être un simple aménagement, s’inscrivent dans une vision plus large de ce que pourrait être la circulation de demain. L’heure est venue de repenser nos choix et nos pratiques, pour une mobilité qui allie efficacité, inclusivité et respect de notre cadre de vie.