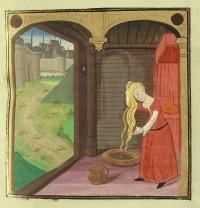

À une époque où l’hygiène moderne était encore loin d’être une réalité, le Paris médiéval offre un regard fascinant sur les pratiques sanitaires et leur impact sur la vie quotidienne. Dans cette nouvelle série diffusée sur Radio France, les auditeurs sont invités à plonger au cœur du Moyen Âge pour comprendre comment les habitants de la capitale géraient les questions d’hygiène, entre connaissances pragmatiques, superstitions et défis sanitaires. Retour sur un chapitre méconnu de l’histoire urbaine, où l’eau, les rues et les croyances façonnent un quotidien souvent insoupçonné.

Conditions sanitaires et pratiques d’hygiène dans le Paris médiéval

Au cœur du Paris médiéval, les conditions sanitaires laissaient souvent à désirer, exacerbées par une densité urbaine croissante et un réseau d’assainissement embryonnaire. Les rues, recouvertes de boues et de détritus, servaient fréquemment de déversoir pour les ordures ménagères et les eaux usées. Les latrines publiques, rares et mal entretenues, contribuaient à la propagation des maladies, notamment lors des grandes épidémies. Face à ces difficultés, les autorités municipales cherchaient parfois à imposer des règles, comme des interdictions de jeter des déchets dans la Seine ou dans les ruelles, sans pour autant garantir une application rigoureuse.

- Les bains publics : rares et coûteux, ils étaient réservés principalement aux classes aisées, tandis que la majorité de la population se lavait peu fréquemment.

- Les pratiques d’hygiène : essentiellement basées sur des rituels religieux et des croyances populaires, avec un usage modéré des herbes aromatiques pour masquer les odeurs.

- Le rôle des institutions : les hôpitaux et confréries jouaient un rôle de vigilance sanitaire, tentant de limiter la propagation des infections.

| Période | Équipements disponibles | Problèmes majeurs |

|---|---|---|

| XIe-XIIe siècles | Bains publics rares, égouts rudimentaires | Pollution des eaux, excréments dans les rues |

| XIIIe siècle | Début des règlements municipaux, premiers sanitaires publics | Épidémies de peste, mauvais entretien |

| XIVe-XVe siècles | Multiplication des fontaines, développement des hôpitaux | Surcharges urbaines, difficultés d’assainissement |

Les eaux usées et la gestion des déchets : un défi crucial pour la santé publique

Au Moyen Âge, Paris faisait face à une crise sanitaire majeure liée à la mauvaise gestion des eaux usées et des déchets. Les systèmes d’évacuation étaient rudimentaires, souvent limités à des fosses ou des rigoles à ciel ouvert, ce qui favorisait la stagnation des eaux polluées dans les rues étroites. Ce contexte a favorisé la propagation rapide de maladies comme la peste ou le choléra, qui frappaient durement les populations urbaines. Le manque d’une infrastructure adéquate pour canaliser et traiter les eaux usées a transformé certains quartiers en véritables nids à infections.

L’absence d’un système organisé de collecte des ordures renforçait ce fléau, augmentant les risques sanitaires. Les déchets solides étaient souvent jetés dans la Seine ou dans les cours donnant sur les rivières, contaminant ainsi les principales sources d’eau potable. Parmi les conséquences directes, on compte :

- Pollution de l’environnement urbain, avec des odeurs nauséabondes et des zones d’insalubrité

- Développement de foyers épidémiques liés aux conditions d’hygiène précaires

- Impact sur la qualité de vie des habitants, particulièrement les plus vulnérables

| Déchets | Méthode d’élimination | Conséquences |

|---|---|---|

| Déjections humaines | Fosses à ciel ouvert | Contamination des sols et des eaux |

| Déchets alimentaires | Jetés dans la Seine | Pollution et développement des nuisibles |

| Déchets domestiques | Abandonnés dans les ruelles | Obstacles à la circulation et foyers d’infection |

Conseils et enseignements tirés du passé pour améliorer l’hygiène urbaine aujourd’hui

Le passé médiéval de Paris offre un éclairage précieux sur les pratiques d’hygiène urbaine, souvent évitées dans les discours modernes. Malgré des infrastructures rudimentaires, les habitants du Moyen Âge mettaient en place des solutions ingénieuses pour gérer les déchets et limiter la prolifération des maladies. Parmi celles-ci, on note l’usage des ruisseaux et des fossés naturels pour le drainage des eaux usées, ainsi que la réglementation stricte qui interdisait de jeter les ordures dans les rues principales de la ville. Ces mesures, bien que sommaires, démontrent que la gestion sanitaire reposait sur une combinaison d’efforts collectifs et de normes administratives, soulignant l’importance d’une implication citoyenne dans l’entretien des espaces urbains.

Pour améliorer les conditions actuelles, certaines leçons du passé méritent d’être réévaluées et adaptées. Il serait pertinent de s’inspirer des exemples historiques pour encourager :

- Des campagnes de sensibilisation locales axées sur la responsabilité individuelle dans la gestion des déchets domestiques.

- La réhabilitation d’un système d’évacuation naturelle qui pourrait compléter les dispositifs modernes de traitement des eaux.

- La mise en place de règlements précis encadrant non seulement les déchets solides mais aussi les eaux grises, afin d’éviter la contamination des sols et des cours d’eau.

Ces pistes, enracinées dans une compréhension historique, invitent à repenser l’hygiène urbaine comme un équilibre durable entre technologie, gestion collective et respect des environnements naturels.

Closing Remarks

En définitive, l’hygiène dans le Paris médiéval reflète à la fois les contraintes sanitaires de l’époque et les prémices d’une prise de conscience collective face aux enjeux de santé publique. Malgré des conditions souvent précaires, les habitants de la capitale du Moyen Âge développaient déjà des pratiques variées, témoignant d’un quotidien rythmé par des codes et des habitudes spécifiques. Cette plongée historique, proposée par Radio France, éclaire d’un jour nouveau les défis passés qui ont pavé la voie aux progrès modernes en matière d’hygiène urbaine. Une réflexion essentielle pour mieux comprendre l’évolution des villes et la place centrale qu’y occupe la santé publique.