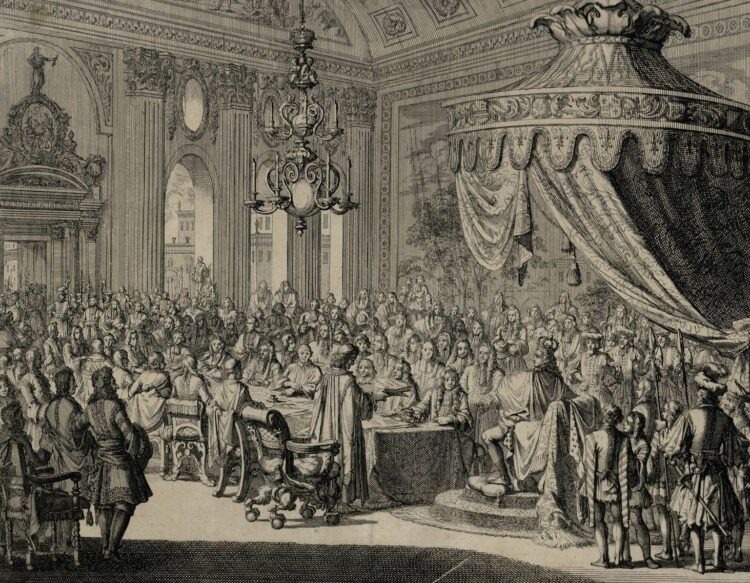

La révocation de l’édit de Nantes en 1685 constitue un tournant majeur dans l’histoire des relations entre la France et ses minorités religieuses. Plus de trois siècles plus tard, le pays continue de porter les stigmates de cette décision qui a profondément marqué la coexistence confessionnelle. Alors que les débats sur la laïcité et la place des religions dans la société française restent vifs, cette page sombre reste un rappel persistant des difficultés que rencontre la France pour garantir l’égalité et la liberté de conscience à tous ses citoyens. Le point sur un passé qui éclaire les défis actuels.

Conséquences durables de la révocation de l’édit de Nantes sur les minorités protestantes en France

La révocation de l’édit de Nantes en 1685 a marqué un tournant dramatique pour les minorités protestantes en France, aggravant un climat de méfiance et de persécution qui a perduré plusieurs décennies. Cette décision royale a provoqué un exode massif des huguenots, estimé à plusieurs centaines de milliers de personnes, qui ont fui vers des pays plus tolérants comme les Pays-Bas, l’Angleterre ou la Suisse. Ce départ forcé a eu des conséquences économiques et culturelles notables, privant la France d’une population active, entrepreneuriale et éduquée, tout en renforçant la posture d’homogénéité religieuse imposée par l’État. Pour ceux qui restèrent, la clandestinité est devenue une norme, avec des cultes dissimulés et une vie spirituelle contrainte, souvent marquée par la peur et la stigmatisation.

Les séquelles persistantes se manifestent aujourd’hui encore, notamment dans la mémoire collective et les dynamiques sociales. Parmi les conséquences notables :

- Maintien d’un sentiment de marginalisation et d’identités fragmentées au sein des communautés protestantes

- Une méfiance structurelle entre État et minorités religieuses qui continue de façonner certaines politiques

- Une difficulté historique à concilier la laïcité française avec la reconnaissance effective des diversités confessionnelles

| Période | Impact sur les protestants | Conséquence à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1685-1720 | Exil massif et clandestinité | Affaiblissement démographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1720-1870 | La révocation de l’édit de Nantes en 1685 a marqué un tournant dramatique pour les minorités protestantes en France, aggravant un climat de méfiance et de persécution qui a perduré plusieurs décennies. Cette décision royale a provoqué un exode massif des huguenots, estimé à plusieurs centaines de milliers de personnes, qui ont fui vers des pays plus tolérants comme les Pays-Bas, l’Angleterre ou la Suisse. Ce départ forcé a eu des conséquences économiques et culturelles notables, privant la France d’une population active, entrepreneuriale et éduquée, tout en renforçant la posture d’homogénéité religieuse imposée par l’État. Pour ceux qui restèrent, la clandestinité est devenue une norme, avec des cultes dissimulés et une vie spirituelle contrainte, souvent marquée par la peur et la stigmatisation. Les séquelles persistantes se manifestent aujourd’hui encore, notamment dans la mémoire collective et les dynamiques sociales. Parmi les conséquences notables :

Vers une politique inclusive : recommandations pour apaiser les tensions interconfessionnellesPour réduire les conflits interconfessionnels et favoriser une coexistence pacifique, il est impératif d’adopter une approche plurielle et inclusive intégrant les réalités culturelles et religieuses du pays. Les politiques publiques doivent mettre en avant :

Un tableau comparatif des dispositifs existants dans plusieurs pays européens met en lumière les pistes d’amélioration possibles :

Ces initiatives montrent qu’une politique mais aussi sociale plus inclusive peut contribuer significativement à l’apaisement des tensions, en donnant aux minorités religieuses un espace de reconnaissance et de participation effective. L’enjeu reste crucial pour l’avenir démocratique et la cohésion nationale. The Way ForwardEn dépit des avancées législatives et des discours officiels prônant la laïcité et le vivre-ensemble, l’héritage complexe de la révocation de l’édit de Nantes continue de peser sur les relations entre l’État français et ses minorités religieuses. Les tensions et les incompréhensions persistent, rappelant que la reconnaissance pleine et entière de la diversité religieuse reste un défi majeur pour la République. À mesure que la société évolue, il appartient désormais aux institutions et aux acteurs publics de bâtir un cadre inclusive et respectueux, afin de tourner définitivement la page de ces fractures historiques. ADVERTISEMENT / / / / / Erreur : SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'good-news'@'localhost' (using password: YES) |