Georges Canguilhem, figure emblématique de la philosophie française, incarne une pensée qui bouscule les conventions et réinterroge les limites du savoir scientifique. Né en 1904, ce philosophe, médecin et historien des sciences a su allier son expertise médicale à une réflexion profonde sur la normativité, la vie et la connaissance. Dans un contexte où la science et la philosophie semblent souvent se cantonner à des sphères distinctes, Canguilhem nous invite à repenser ces frontières, affirmant que la santé et la maladie, loin d’être de simples faits biologiques, sont également des constructions sociales et philosophiques.Cet article propose d’explorer l’œuvre de cet intellectuel hors-norme, dont la pensée continue d’inspirer et de questionner les fondements mêmes de nos savoirs contemporains.

Exploration de la pensée de Georges Canguilhem dans le contexte scientifique français

Georges Canguilhem, figure emblématique de la philosophie française, a profondément interrogé les fondements de la science et ses implications sur la condition humaine. Il a mis en lumière la nature dynamique et historique des concepts scientifiques, soulignant que ceux-ci ne sont pas des vérités éternelles, mais plutôt des constructions qui évoluent avec le temps et le contexte social. Sa distinction entre la normalité et la pathologie a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la médecine et la biologie, considérant, par exemple, la maladie non pas simplement comme une déviation, mais comme un aspect intégral de la vie humaine. Cette approche a encouragé une réflexion critique sur les pratiques et les théories scientifiques, remettant en cause l’idée d’une science objective et universelle.

Dans le cadre de la science française, Canguilhem a également joué un rôle crucial dans le développement de l’épistémologie et de l’histoire des sciences. Il a été un fervent défenseur de l’idée que les connaissances scientifiques doivent être analysées dans leur contexte culturel et historique. Parmi ses contributions notables figurent :

- La biologie : réflexion sur la vitalité et l’adaptation des organismes.

- la médecine : interrogation sur le rôle du médecin comme interprète des normes de santé.

- La technologie : demande d’un examen critique de l’impact des innovations.

Ces réflexions n’ont pas seulement enrichi la théorie philosophique,mais ont également influencé des générations de scientifiques en les incitant à penser leur discipline à travers le prisme de la philosophie critique et des éthiques scientifiques.

La normativité et l’anormalité : les concepts clés de Canguilhem

Dans l’œuvre de Georges Canguilhem, la distinction entre la normativité et l’anormalité est cruciale pour comprendre sa conception de la santé et de la maladie. la normativité, selon Canguilhem, ne se limite pas simplement à un ensemble de normes objectives et universelles; elle est profondément ancrée dans l’expérience individuelle et les contextes historiques. La santé n’est pas un état statique, mais une capacité d’adaptation qui se manifeste à travers les différentes manières dont les individus réagissent aux défis de leur environnement. Ainsi,la normalité devient une question de processus vivant et dynamique,où la variation et la diversité sont essentielles à la définition de ce qui est considéré comme « normal » ou « pathologique ». un tableau récapitulatif des notions clés pourrait illustrer cette dynamique :

| Concept | Définition |

|---|---|

| Normativité | Capacité d’adaptation selon l’individu et son environnement |

| Anormalité | Variabilité qui enrichit la compréhension de la santé |

À l’opposé, l’anormalité ne doit pas être considérée uniquement comme un échec à atteindre une norme prétendue, mais plutôt comme une expression nécessaire de la recherche de vitalité dans des contextes défiants. Canguilhem met en lumière l’idée que ce qu’on pourrait identifier comme « anormal » peut, dans certains cas, être une source d’innovation et de créativité. Par exemple, une maladie peut inciter un individu à réévaluer ses habitudes de vie, à repenser ses priorités, et ainsi à se diriger vers une existence plus authentique. cette vision de l’anormalité comme contributrice à l’évolution du vivant remet en question les perceptions rigides de la santé et de la maladie, permettant une approche plus inclusive et nuancée.

L’héritage de Canguilhem à travers la médecine et la biologie contemporaines

Le travail de Georges Canguilhem a profondément influencé la manière dont nous appréhendons la santé et la maladie dans le contexte contemporain. En affirmant que la norme ne doit pas être envisagée comme une simple moyenne statistique, mais plutôt comme un ensemble de variations adaptatives, il a ouvert la voie à une médecine plus personnalisée. Les praticiens d’aujourd’hui commencent à intégrer cette idée dans leurs approches thérapeutiques, en prenant en compte non seulement les symptômes mais aussi les contextes de vie des patients. Cette outlook renforce l’importance de la subjectivité et de l’expérience individuelle dans le processus de soin.

De plus, Canguilhem a jeté les bases d’une biologie où le concept de « santé » est reconsidéré comme un phénomène dynamique, variant selon les environnements et les interactions. Les recherches contemporaines en biologie, notamment dans le domaine de l’épigénétique et de la microbiome, s’inscrivent dans cette continuité : elles témoignent de la capacité d’adaptation des organismes et de leur dépendance vis-à-vis de leur milieu. En encourageant une vision polyphonique de la biologie, l’héritage de Canguilhem se reflète dans les efforts actuels pour développer une science qui intègre la complexité de la vie.

Canguilhem et l’épistémologie : entre philosophie et sciences

Georges Canguilhem, figure incontournable de la philosophie contemporaine, a su établir un lien singulier entre le monde des sciences et celui des idées. Sa réflexion sur la santé et la maladie, ainsi que sur la notion de norme, remet en question les postulats établis de la physiologie et de la médecine. En élargissant la portée de l’épistémologie, Canguilhem propose une conception dynamique et historique de la science, où les pratiques médicales et les théories scientifiques ne sont pas figées mais en constante évolution. Dans son œuvre, il aborde les concepts suivants :

- La vitalité : </strongUn principe fondamental qui oppose le vivant à l'inanimé.

- Norme et déviation : </strongUne redéfinition des notions de santé et de maladie en mettant l’accent sur la plasticité du vivant.

- Critique de l’objectivité : </strongUne remise en question des idéaux de neutralité scientifique, plaidant pour une approche plus contextualisée.

par ailleurs, son dialog incessant avec des figures comme Gaston Bachelard et Michel Foucault souligne un aspect fondamental de sa pensée : la nécessité d’analyser les conditions historiques et sociales de la connaissance.Canguilhem ne se contente pas d’observer les mécanismes des sciences naturelles, mais interroge leur épistémologie en tant que constructeurs de savoirs. Voici quelques thèmes principaux explorés par Canguilhem :

| Thèmes | Description |

|---|---|

| Épistémologie historique | Étude des évolutions des connaissances scientifiques dans leur contexte. |

| Ontologie du vivant | Analyze des critères qui définissent la vie et ses manifestations. |

| Normativité | Examen des règles et normes qui régissent la science et la médecine. |

Un parcours atypique : l’itinéraire intellectuel de Georges Canguilhem

Georges Canguilhem, figure emblématique du XXe siècle, a suivi un parcours intellectuel singulier, marquant une scission nette avec les courants philosophiques prédominants de son époque. Sa réflexion sur la médecine et la biologie ne se limitait pas à une simple application des théories positivistes. Au contraire,il a contesté la tendance à réduire le vivant à une série de mécanismes : la vie,selon lui,est avant tout un processus dynamique et évolutif. Ainsi, son œuvre « Le normal et le pathologique » réaffirme l’importance de la normativité au cœur des sciences de la vie, soulignant que les notions de normalité et de pathologie sont profondément ancrées dans le contexte social et historique. Canguilhem ouvre ainsi la voie à une philosophie de la clinique, d’un approche où l’expérience humaine et le sujet malade prennent toute leur ampleur.

Son itinéraire est également marqué par une remise en question des fondements de la connaissance scientifique. Par l’exploration des concepts de santé et de maladie, il a proposé une approche qui privilégie l’expérience individuelle plutôt que la généralisation statistique. Sa pensée se distingue par une critique assumée du reductionnisme et une volonté de réintégrer l’incertitude et la subjectivité dans l’analyse scientifique. Pour illustrer son impact, voici quelques thèmes clés de son travail :

| Thème | Description |

|---|---|

| Normalité | Équilibre dynamique au sein des organismes vivants. |

| Pathologie | Interprétation en fonction de l’individualité et de l’environnement. |

| Médecine | Conception holistique centrée sur le patient. |

| Epistémologie | Critique du scientisme et du positivisme. |

recommandations pour découvrir l’œuvre de Canguilhem et ses impacts sur la réflexion moderne

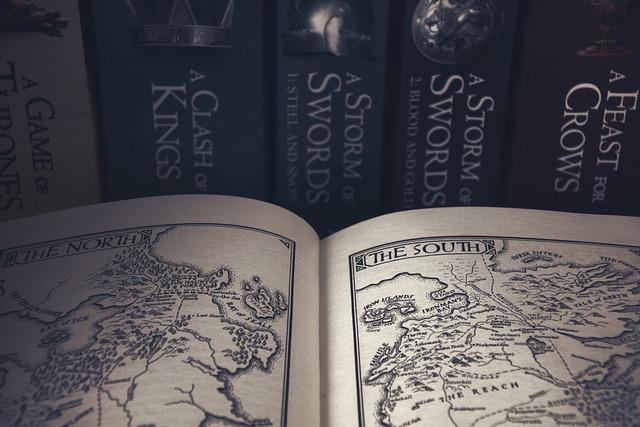

Pour plonger dans l’univers philosophique de Georges Canguilhem, il est essentiel de se familiariser avec ses textes fondamentaux qui ont marqué la pensée contemporaine. Les principaux ouvrages à lire incluent :

- « La connaissance de la vie » – une exploration de la biologie et de la philosophie.

- « Le normal et le pathologique » – une réflexion sur les notions de santé et de maladie, illustre son impact sur la médecine moderne.

- « Etudes d’histoire et de philosophie des sciences » – un recueil d’analyses qui mettent en lumière sa vision critique des sciences.

Pour apprécier pleinement la portée de sa pensée, il est vivement conseillé de consulter des ressources supplémentaires comme :

- Des lectures contemporaines qui analysent son influence, telles que des articles académiques et des publications sur la philosophie actuelle.

- Des podcasts et des conférences en ligne qui abordent ses contributions à la biologie, l’épistémologie, et la médecine.

- Des rencontres et des séminaires organisés par des universités, offrant un dialogue entre Canguilhem et des penseurs modernes.

wrapping Up

Georges Canguilhem demeure une figure incontournable de la pensée philosophique française,défiant les conventions et élargissant les horizons de la connaissance. Son exploration de la médecine, de la biologie et de la philosophie de la science nous invite à reconsidérer non seulement les paradigmes scientifiques, mais aussi notre propre rapport à la norme et à la vitalité humaine. Son œuvre, riche et complexe, continue d’inspirer et de susciter des réflexions critiques, à la croisée des chemins entre connaissances scientifiques et questions éthiques. Dans un monde en perpétuelle mutation, l’héritage de Canguilhem s’affirme comme une boussole essentielle, nous guidant vers une compréhension plus nuancée et plus humaniste de la condition humaine. En plongeant dans ses écrits, chacun de nous est appelé à prendre part à cette quête de sens, à devenir, lui aussi, un penseur hors-norme.