Introduction

L’émergence de la pandémie de Covid-19 a bouleversé les sociétés du monde entier, et la France n’a pas échappé à cette tempête. Au cours des six premiers mois de cette crise sanitaire sans précédent, le discours politique résonnait comme un mantra : « quoi qu’il en coûte« . Cette démarche, bien que noble dans son intention de protéger l’économie et les citoyens, a parfois frôlé le chaos, donnant lieu à des décisions et des incohérences qui suscitaient l’incompréhension. Dans cette période tumultueuse, la France s’est révélée non seulement être celle du soutien financier massif, mais également celle du « grand n’importe quoi ». À travers une exploration des choix politiques, des mesures adoptées et des voix des citoyens, cet article se propose d’analyser les raisons qui ont conduit à cette dichotomie apparente, interrogeant le fil ténu entre gestion de crise et désorganisation.

Les incohérences des mesures sanitaires et leurs conséquences sur la population

Durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19, la France a vu ses mesures sanitaires varier de manière souvent incohérente. Les décisions étaient en constante évolution, créant une atmosphère de confusion parmi la population. Ce manque de clarté a mené à des interprétations diverses des règles imposées,engendrant ainsi un sentiment de méfiance.Parmi les incohérences observées, on peut noter :

- des protocoles changeants : Les recommandations sur le port du masque ont fluctué, laissant de nombreuses personnes perplexes quant à leur nécessité.

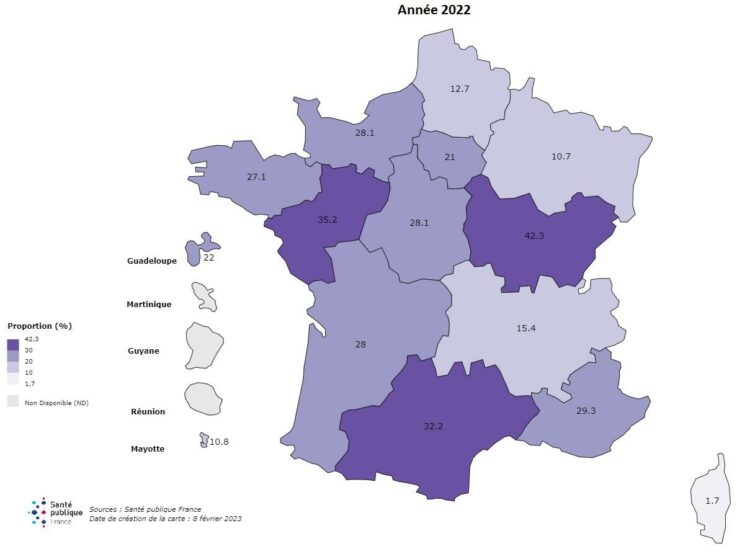

- Modification des seuils de confinement : Des critères qui variaient d’une région à l’autre ont complicé la compréhension des mesures de restriction.

- Stratégies de vaccination : Le rythme de la campagne de vaccination a semblé désordonné, créant une forte inégalité d’accès.

Ces variations ont non seulement eu un impact sur la santé mentale des citoyens, mais elles ont aussi exacerbé des tensions sociales.Les débats autour des vaccins ont souvent été marqués par des conflits, compliquant encore la situation. Pour illustrer cette dynamique, voici un tableau simplifié mettant en lumière les conséquences directes de ces incohérences :

| conséquences | Exemples |

|---|---|

| Détérioration de la confiance publique | Refus de se faire vacciner chez certains groupes |

| Stress et anxiété accrue | Augmentation des consultations psychologiques |

| Polarisation de la société | Division entre pro et anti-mesures sanitaires |

La gestion des ressources financières face à l’urgence sanitaire

Au cœur de la gestion des ressources financières, la crise sanitaire a révélé des lacunes et des incohérences dans l’approche adoptée par le gouvernement. Tandis que l’énoncé « quoi qu’il en coûte » laissait présager une intervention rapide et efficace, la réalité du terrain était souvent marquée par un certain désordre dans les allocations budgétaires. Les entreprises, particulièrement celles des secteurs les plus touchés, auraient pu bénéficier d’une répartition plus ciblée. Toutefois, la distribution massive de fonds a également engendré des effets pervers, comme la survenance de fraudes et le soutien à des secteurs moins nécessitant.

Face à cette complexité, il est crucial de revoir les stratégies mises en place. Voici quelques points qui ressortent de cette gestion :

- Transparence : Une meilleure dialog sur l’utilisation des fonds est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens.

- Évaluation des besoins : Identifier précisément les secteurs en détresse aurait permis d’allouer les ressources là où elles étaient le plus nécessaires.

- Agilité : La capacité d’adaptation aux changements rapides de la situation sanitaire est primordiale pour une gestion efficace.

La communication gouvernementale et son impact sur la confiance du public

La gestion de la communication gouvernementale durant les premiers mois de la pandémie a révélé des paradoxes marquants. Alors que les autorités prônaient un discours d’unité et de solidarité, on a souvent observé des incohérences dans les messages délivrés.Les annonces successives, parfois contradictoires, ont contribué à une crise de confiance au sein de la population.L’absence de clarté et de transparence dans la prise de décisions a engendré un sentiment de confusion, alimenté par des informations qui variaient d’un jour à l’autre. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la compétence des dirigeants, ce qui a fait naître une méfiance croissante vis-à-vis des mesures sanitaires.

En parallèle, la communication de crise a mis en exergue des éléments clés affectant la perception du public. Parmi ces éléments, on peut citer :

- La rapidité des informations : Les annonces de mesures sanitaires étaient souvent trop rapides, sans suffisamment de contexte ou de justification.

- La résonance médiatique : Les médias ont joué un rôle crucial en diffusant les messages, mais une couverture excessive des incohérences a exacerbé la méfiance.

- Le manque d’écoute : Les citoyens n’avaient pas toujours l’impression d’être entendus, ce qui a créé un fossé entre les gouvernants et la population.

Les défis de la logistique et de l’approvisionnement durant la crise

La crise sanitaire a mis en lumière des lacunes dans les chaînes d’approvisionnement, provoquant une véritable onde de choc sur le marché français. Les entreprises se sont retrouvées confrontées à des défis inattendus, tels que :

- La rupture des approvisionnements en matières premières essentielles

- Des retards logistiques dus aux fermetures de frontières

- La flambée des coûts de transport et de stockage

- Une demande erratique et difficile à prévoir

Cependant, certains acteurs ont su naviguer habilement à travers cette tempête, en adoptant des mesures innovantes et en optimisant leurs processus. Par exemple, certaines entreprises ont établi des partenariats plus étroits avec leurs fournisseurs, tandis que d’autres ont investi dans des technologies de traçabilité et de gestion des stocks.Les organisations qui ont réussi à s’adapter ont pu limiter les impacts de la crise,mais d’autres ont en souffert,ce qui a créé un déséquilibre sur le marché. Ces enjeux soulignent l’importance d’une logistique résiliente et réactive, essentielle pour faire face aux crises futures.

Les leçons à tirer pour une meilleure organisation future des crises sanitaires

Les crises sanitaires, telles que celle provoquée par la pandémie de Covid-19, mettent à l’épreuve la résilience de nos systèmes de santé et de nos structures organisationnelles. L’expérience française des premiers mois révèle des pistes d’amélioration essentielles pour mieux gérer des situations similaires à l’avenir. Parmi les leçons importantes à tirer, on peut noter :

- communication transparente : Un flux d’informations clair et constant est primordial pour éviter les malentendus et les désinformations qui peuvent créer la panique.

- Coordination inter-agences : La coopération entre les différentes autorités sanitaires et gouvernementales peut permettre une réponse plus rapide et efficace.

- Préparation et simulation : Des exercices réguliers de simulation de crise doivent être réalisés pour tester l’efficacité des protocoles en place.

Il est également crucial de tirer des enseignements sur la gestion des ressources humaines et logistiques. La capacité à mobiliser rapidement du personnel soignant ainsi que des équipements en période de crise a été mise à mal, nécessitant une réflexion sur la planification et l’allocation des ressources. À cet effet, une étude comparative des systèmes mis en œuvre dans d’autres pays pourrait offrir des insights précieux. Le tableau ci-dessous résume quelques aspects exemplaires observés ailleurs :

| Pays | Mesure Exemplaire | Impact |

|---|---|---|

| Allemagne | Dépôt rapide de masques | Réduction des cas lors de la première vague |

| Nouvelle-Zélande | Fermeture immédiate des frontières | Sans cas dans les premiers mois |

| Corée du Sud | Tests massifs et traçage | Contrôle rapide de la propagation |

The Way Forward

les six premiers mois de la pandémie de Covid-19 en France,emblématiques de l’ère du « quoi qu’il en coûte »,s’avèrent être un miroir déformant des choix et des défis auxquels le pays a été confronté. Si l’intention de protéger ses citoyens était louable, les décisions souvent hâtives et contradictoires ont mené à un sentiment général de confusion et de désarroi. Au-delà des chiffres et des mesures sanitaires, c’est une réflexion profonde sur la gouvernance crise que nous devons mener. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, il est essentiel d’apprendre des erreurs du passé afin de reconstruire une société plus résiliente. Car, au cœur de cette tempête, la France a non seulement affronté un virus, mais aussi une crise de la confiance qui nécessitera bien plus qu’un simple « quoi qu’il en coûte » pour être surmontée. La route vers une véritable réinvention ne fait que commencer.